3/10日号で配信された「書評のメルマガ」では初めて雑誌をとりあげ、それに関連した本、ファンタジー、多様性の絵本について書きました。

http://back.shohyoumaga.net/

———————————————————————-

■「いろんなひとに届けたい こどもの本」/林さかな

———————————————————————-

81 考える先にあるもの

小冊子「ミューレン」をご存知ですか。

小さい文字ぎっしりの記事とセンスある写真たっぷりの読みごたえある冊子です。

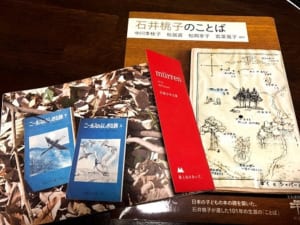

最新号 vol.22 (2018 January)の特集は「岩波少年文庫」

児童書好きにも話題になっています。

編集人である若菜晃子さん選の岩波少年文庫10冊にはじまり、冒険の世界、百年前の暮らし、世界をまわろう、生きものの気持ちとカテゴリ分けも魅力的で、選ばれた本もディープ。

私も手にしたことのないものも多く、読んでみたい本だらけです。

石井桃子さんによる「『岩波少年文庫』創刊のころ」のインタビュー記事は、初出「図書」(1980年)のもので、『石井桃子のことば』(新潮社 とんぼの本)にも掲載されたもの。

『石井桃子のことば』は編集人の若菜さんも執筆に関わっている本で、こちらも読みごたえあります。「ミューレン」にもぜひこの本を併せてご覧下さいとすすめていますので、ぜひぜひ。

「岩波少年文庫の今」では、岩波書店児童書編集長の愛宕さんのインタビュー記事が掲載されています。

現在の少年文庫の書目はどのような前提で選んでいるのか、新訳に変えていくことについて、装丁についてなど、「今」の少年文庫についてのお話はとても興味深いです。

「ミューレン」サイト

http://www.murren612.com/

さて、愛宕さんがインタビューでおすすめの少年文庫の一冊にあげられていたのは、オランダの作家トンケ・ドラフト『王への手紙』(西村由美訳)です。

ドラフトさんの作品を初めて読んだときは、そのおもしろさにびっくりしたものです。評価のかたまった作家作品が多い少年文庫の中で、初めて紹介される作家の名前は強烈にインプットされました。

しかしそれもそのはず、訳者西村さんのあとがきを読めば納得でした。

『王への手紙』の初版刊行は1962年。表紙絵も挿絵も作者自身が描き、翌年には、現在の「金の石筆賞」の前身にあたる賞に選ばれ、それ以来のロングセラー本、オランダのこどもたちに長く読まれていた本だったのです。

そのドラフトさんの最新訳書、岩波少年文庫の『青い月の石』(西村由美訳)を今回ご紹介いたします。

主人公ヨーストは森で魔法が使えるという噂があるおばあちゃんと2人暮らし。ひょんなことから、イアン王子と出会い、一緒に地下世界の王であるマホッヘルチェと対峙することになります。

マホッツヘルチェの元に行くまでもが一筋縄ではいかず、たどりついたら、今度は難問をつきつけられ、クリアした後にも、更に難しい局面にたたされることになります。

ヨーストと共に冒険するのは、現実世界ではヨーストをいじめていたヤン、どんなときもヨーストを支える幼なじみフリーチェです。

それぞれの人物造形がしっかりしていて、どんな場所で困難なことに立ち向かうのかがテンポよく描かれ、物語に吸引力があります。対立、協力、葛藤、難しい相手との対峙など、どの場面にも心を動かされます。

挿絵もドラフトさんが描いていて、物語をいっそう引き立てます。

小学校中学年くらいから楽しめる冒険物語、こどもはもちろん、大人の方にもオススメです。

さて次にご紹介するのは、イギリスの作家デイヴィッド・アーモンド『ポケットのなかの天使』(山田順子訳 東京創元社)です。

カーネギー賞・ウィットブレッド賞を受賞した『肩胛骨は翼のなごり』の邦訳で知られるようになった作者アーモンドですが、今回の作品は心あたたまるファンタジー。

バスの運転手をしているバートは、定年間近でその日を待ちわびながら仕事をしていました。ところがある日、バートのポケットに天使が入っていたのです。いったいこの天使は誰なんだろうと思いながら、バートは自宅に連れ

帰り、妻のベティに紹介します。ベティも大喜びで、こどもには教育が必要と自分の勤務先である学校に、天使を連れて行きます。すぐさま生徒たちに受け入れられ、大人気になりますが、黒ずくめの男が若者が天使に目をつけ……。

アンジェリーノと名付けられた天使の男の子がとてもかわいいのです。しょっちゅう、おならをするも愛嬌。黒ずくめの若者が何かしでかすのではないかとハラハラするのですが、物語に流れている優しさの心地よさがたまりま

せん。日常におきるファンタジーにしっかりとリアリティをもたらせている作者の筆致はさすがの腕前。松本圭以子さんの装画・挿絵も素敵です。

このメルマガ1月10日配信号で紹介したパディントンの作者マイケル・ボンドさんが書いたモルモットのお話、『オルガとボリスとなかまたち』にも出てきた料理「あなのなかのヒキガエル」。それが本書にも出てきています。

イギリスで長く親しまれている料理だからですね。

最後にご紹介するのは絵本です。

『いろいろいろんなかぞくのほん』

メアリ・ホフマン ぶん ロス・アスクィス え すぎもと えみ やく 少年新聞社

家族の形は、お父さんとお母さん、そしてこどもたちという組み合わせがいわゆる普通といわれていますが、世の中にはいろいろな家族があること、少しずつ浸透していっていますよね。

この絵本はそれをわかりやすく描いています。

家族の形にはじまり、住むところ、学校、仕事、休みの日の過ごし方、食べ物など、様々なカテゴリで家族の姿をみせていきます。

お父さんだけの家もあれば、

お母さんだけの家もある、

そのどちらもいなく、祖父母と暮らすこどももいれば、

お母さんがふたりとこども、

お父さんがふたりとこども、

養子や里子と暮らす家族もいます。

意識してみると、どんな家族にも個性があり、いろいろです。

どのページもたっぷりの絵がそれを表現していて、素敵なのは、家族も流動的だということが書かれているところ。

確かに、時間の経過と共に変わることもあります。

その時それぞれの家族を、この絵本で読んでみませんか。

いまの自分がみえてきます。