6/10日号で配信された「書評のメルマガ」では「絵で読む子どもと祭り」「しりとり」『ちょうちょのために ドアをあけよう』をご紹介しました。

http://back.shohyoumaga.net/

———————————————————————–

■「いろんなひとに届けたい こどもの本」/林さかな

———————————————————————-

84 微細に描かれた絵本の楽しみ

福音館の月刊誌絵本のひとつ「たくさんのふしぎ」が今月号で400号を迎えます。節目の絵本は、大好きな西村繁男さんによるものです。

「絵で読む子どもと祭り」西村繁男 作

月刊たくさんのふしぎ 2018年7月号(第400号)福音館書店

2014年から4年かけて取材された、子どもが参加している地域のお祭りを9つ紹介されています。

西村繁男さんの絵本といえば、たくさんの人と共に周りの様子も微細に描かれているのが特徴です。

本書は「絵で読む」とタイトルにあるように、絵の読みごたえがたっぷりです。お祭りの見所を双眼鏡でみるかのように、ところどころズームアップもされています。

当初、西村さんは、祭りの絵本を提案されたとき、ご自身が子どもの時に経験がなく、その後も積極的に参加したことがないので、祭りを執り行う人たちの思いや情熱を描けるか自信がなかったそうです。

しかし、いままでのように、たくさんの人々を観察し祭りの現場をみて人を描いていけば絵本にできるのではと、時間をかけてできあがったのが本書です。

春から始まり冬にかけて、9つの場所でのお祭りはたくさんの人が登場しています。

視界に入るものをくまなく描き出した、その世界はにぎやか。子どもたち、観客、ただ通り過ぎる人も含め、様々な人が絵本の中にいっぱいです。

中でも印象に残ったのは3つのお祭り。

11月第3日曜日 神奈川県川崎市で開催されるのは「さくらもとプンムルノリ」。

日本や朝鮮半島、中国、東南アジア、南米などにルーツをもつ子どもが参加するお祭りで、プンムルノリというのは、韓国・朝鮮の伝統的な踊りです。1990年から商店街の祭りで踊りが披露されるようになり、踊りと楽器の練習は1年を通して行われています。

踊りの横では、各国の食べ物が出店されている様子もみえ、美味しそうな料理にも見入ってしまいます。

2月9日から11日にかけて行われるのは高知県吾川郡仁淀川町の「秋葉まつり」

過疎化でこの集落では30年以上子どもが住んでいないそうです。200年以上続いているお祭りを絶やさないために、近くの小学生が参加し、祭りをもりあげています。

「神楽」「太刀踊り」「鳥毛ひねり」の披露にはたくさんの観客が集まっていて壮観です。

2月中旬に行われるのは、福島県福島市と双葉郡浪江町の「安波祭(あんばまつり」

もともとは福島県浪江町でおこなわれてきた豊作と豊漁を祈るお祭りですが、2011年の東日本大震災で、浪江町の住民は避難生活を余儀なくされました。福島市でおこなわれた、子どもたちによる「田植え踊り」の後ろには、仮設住宅が連なっています。

昨年2017年の夏には、震災から6年ぶりに、浪江町の神社があった場所で、「田植え踊り」が奉納されたそうで、その時の様子も描かれています。

お祭りは少子化、震災など、その時々によって乗りこえていかなければ続かない現状もあらわしているのです。

それでも、いつの時も大人たちは子どものお祭りが続いていくよう尽力しています。

ハレの日の象徴ともいえるお祭りがこれからも長く続いていきますように。

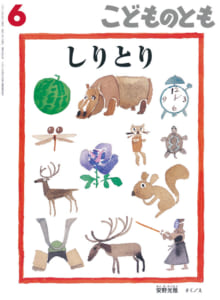

さて、2冊目も福音館の「こどものとも」。こちらは先月の6月号です。

「しりとり」安野光雅 さく/え

月刊こどものとも 2018年6月号 福音館書店

安野さんもまた、繊細な絵を描かれる方で、代表作でもある「旅の絵本」シリーズでは、世界各地、ひとつの国を舞台に、昔話など、物語のモチーフが随所に描かれ、それらを探しながら風景を楽しめるもので、私も子どもの頃から愛読しています。(新作はスイスを舞台にしたもので、今月15日に刊行です!)

その安野さんがどんな「しりとり」を描いたのか。

しりとりは、

あいす→すずめ→めだか、というように最後の音で次の単語をつないでいく言葉遊び。「ん」がでたらおしまいです。

安野さんの「しりとり」は、見開きに10数種類ほどの絵が描かれ、その中から好きな絵で自分のしりとりをはじめます。

いちまいめは、さる きびだんご しるこ こあら けんびきょう 等々。

たとえば、「さる」を選んでみます。

「る」が次の単語のはじまりです。

次の見開きのページに描かれている絵から「る」ではじまるものを見つけ出します。「る」は、るーれっと。

そうやって、自分で次の言葉を選びながら最後のページにたどりつきます。そこで「ん」のつく言葉で終わるとおしまい。

もし、最後が「ん」以外であれば、最初のページにもどって、しりとりは続くのです。

ぬすびとはぎ、じんちょうげなどの可愛い花や、わまわし、みちしるべ、ちょうちんなど、ふだんの生活ではあまり見かけないものなど、どの絵もやさしいタッチで心ひかれるものがあります。

子どもと一緒でも、大人が一人で遊んでも、おもしろい。

我が家の小さい子どもたちが大きくなり、定期的な月刊誌が届かなくなってからは書店や図書館でチェックし、気になったものはいまも購入しています。

今回ご紹介した2冊も購入して何度も読み返しています。

最近では気に入ったものは複数冊購入して、あの人なら気に入りそうという方に贈っています。

月刊誌は児童書を手厚くおいている書店ですとバックナンバーもおいていますし、単品の注文は書店でも受け付けています。

最後にご紹介するのも絵本です。

『ちょうちょのために ドアをあけよう』

ルース・クラウス 文 モーリス・センダック 絵 木坂涼 訳 岩波書店

大人の手のひらくらいの大きさの絵本に、世界を楽しく生きるために覚えておくといいことがつまっています。子ども視点で子どものための便利帖みたいなのですが、けっこう大人にも響きます。

たとえば、

「おおごえで うたう うたを

ひとつくらい おぼえておくと いいよ

ぎゃーって さけびたくなる ひの ために」

「そんなに つかれたって いうなら

つかれを ポイって すてちゃえば いいのよ」

詩人、木坂さんの言葉は、同じく詩人であるルース・クラウスの言葉をぴったりに伝えてくれます。

センダックの絵は、細いペン画で子どもたちのユーモアさや可愛さを余すことなく描いています。

最初から順に読んだあとは、好きなページを開いて声に出して読んでみるのもおすすめです。